作者简介:尹浩,长江师范学院讲师,华中师范大学博士研究生、湖北城市社区建设中心研究人员,从事城市社区建设研究;陈伟东,华中师范大学湖北城市社区建设研究中心主任,教授,从事城市社区建设研究。

中国国家治理语境下,采用何种治理思想安排,既能推动行政组织的纵向到底与权力下渗,又能促进社区居民自治体系横向到边组织整合的过程?便成为值得学界认真思索的理论与实践命题。沿袭该问题意识,通过对治理理论的类型梳理与回顾,在借鉴吸收了自组织与整体性治理理论基础上,结合中国城市社区治理的最新事实,尝试着勾勒出中国城市社区的有效治理结构,提出整体性社区分析模型,以期待对未来中国城市社区治理结构及其相关理论提供参考和批判。

In the context of state governance, which governance pattern enables the administration and power to reach the grass-root level, and promote the unification of self-governance system at community level This question is worthy to be discussed on theoretical and practical level. After reviewing governance theories, this paper, on the basis of self-organizing and holistic governance theories, seeks to outline an effective governance structure for Chinese urban communities and put forward a holistic community analysis model with the purpose of offering some reference for China’s urban community governance structure and relevant theories

20世纪90年代初期的基层社会的直接选举曾被认为是中国民主宪法治理的开端, 是培育中国民主的生长点, 也被规划为自下而上由基层民主扩展到政府管理中层民主的理想道[1]。然而经过近20年尝试, 基层民主选举的声音渐渐衰弱下去, 而被基层治理的声音所压倒。中国人文社科研究的重要特点在于注重时效性, 具体体现为“ 政策导向式” , 即人文社科类研究导向多以重大公共政策的出台为研究逻辑起点。因此, 随着党的十八届三中全会提出的要“ 推进国家治理体系和治理能力现代化” 目标的设置, 治理一词的使用更是达到前所未有的高度。国内学界据此反思得出中国社会管理的基础不同于西方社会管理建构在选举式民主的基础上, 更应该是一种治理式民主[2], 治理 “ 作为一种具有影响力的思想观念在某种程度上正在塑造着中国政治转型的方向和进程” [3]。

按照国家— 市场— 社会三分法, 治理理论可以划分为以社会为中心的治理理论, 以市场为中心的治理理论, 以组织网络为中心的治理理论及以国家中心的治理理论4大类。尽管理论分析进路不同, 描摹的重点有别, 但在城市社区建设方面, 值得追问的是, 国家权力介入基层社会共同体建构的可能, 威权国家体制是否能够保持对城市基层社会自我治理的足够敏感, 是否能够衔接社区居民自治?换言之, 中国国家治理语境下, 采用何种治理思想安排, 既能推动行政组织的纵向到底与权力下渗, 又能促进社区居民自治体系横向到边组织整合的过程?便成为值得学界认真思索的理论与实践命题。沿袭该问题意识, 笔者通过对治理理论的类型梳理与回顾, 在借鉴吸收了自组织与整体性治理理论基础上, 结合中国城市社区治理的最新事实, 尝试着勾勒出中国城市社区的有效治理结构, 提出整体性社区概念与分析框架, 以从新的角度上回答学术界所探讨的威权国家体制与社区有效治理之间的张力, 国家行政权力下渗与居民自治权意识紧张等困境, 也试图为中国城市社区建设提供理论上的增量储备和批判对象。

针对后工业社会进程中, 行政官僚科层体系因过度分工和部门主义诱导产生的有意或无意的管理碎片化等困境, 英国学者希尔斯发表了《整体政府》等系列著作, 主张建构整体性治理机制, 实现无缝隙的, 以公民需求为中心的公共服务体系[4]。

(一)核心命题与理论框架

整体性治理强调政府在治理过程中应发挥主导作用, 倡导公共部门纵向权力整合, 同级部门或区域的合作以及公私整合, 以解决公共服务供给效率低下问题。为此, 希克斯提出了政府跨界整合是应对治理碎片化、解决现代复杂多元性社会问题(complex problems that cut across these boundaries)之道[5]这一核心命题及其四个具体命题, 即一是认为组织连接纽带的差异性和多元性决定了组织协调方式的多样性, 多元组织的性质决定了冲突类型的复杂和多变, 这些冲突正是造成碎片化的重要根源, 也是对整合具体策略的客观要求; 二是相比于领主政府、碎片化政府、渐进政府三种类型, 整体性政府因突破了现有官僚科层制功能原则创设组织架构的尝试, 改变了以往任何社会状态组织结构运行的规律, 被认为是目标和手段高度统一的理想型运行模式; 三是整体性政府强调政府纵向层级、部门横向功能与公私部门多维度的整合战略[6]; 四是整体性治理的完成要经过协调、整合、相互嵌入三个运行阶段, 其中, 协调治理阶段主要是组织间合作的前提准备, 组织间的联络以对话联络机制、信息共享机制为主, 而在整合阶段则侧重政策执行, 建立权责划分、共担风险机制, 目标指向为合作的无缝隙体系, 最后相互嵌入阶段则是指根据任务指向, 组织间建立长期战略联盟、同盟甚至是组织合并, 创设新的组织结构形态[7]。

(二)理论启示与分析限度

整体性治理理论为改善政府部门间关系与基层社会的可持续发展提供了新思路。中国基层社会的发育、发展滞后跟传统共同体的解体, 社会生活共同体重组未完成有关。理论界在探讨破解这一困境时, 要么从社会重组, 重建公共文化生活理念出发[8], 要么借助公民社会理论或合作治理的视角[9]探讨基层社会的生长逻辑。前者的假设在于社会公共文化的消解是导致基层社会无序, 基层社会发育迟缓的诱因; 后者假设政府部门掌握着社会发展所需要的大量关键资源, 公民社会组织的成长需要假以政府力量的扶持, 但相同点在于都没有对基层社会发育成功后的可持续发展作深入讨论, 缺少对政府部门间关系碎片加重社区碎片化这一事实做重点分析。整体性治理则以政府部门功能整合为逻辑, 主张公私合作改善政府与社会组织之间的关系, 建立合作持续机制, 这为破解公民社会组织以及重建公共文化生活之后的可持续发展性提供了理论启示。

但相比于西方社会发展, 我国社会发展较为滞后, 而整体性治理理论是建立在社会发展成熟基础上的产物, 用于我国社会管理的指导也具有一定的限度。西方资本主义工业文明发展上百年, 工业大生产初期出现的传统共同体瓦解而导致的社会公共性消解问题已经得以解决, 社会的重建和重组已经完成, 社会基础和公民社会发展完善, 社会组织化水平和社会自身的整合程度高。与此相对, 迅速卷入全球化进程中的中国, 受大工业生产、城市化进程、后现代工业时代和风险社会等综合影响, 既有欧美发达国家现代化初期所面临过的难题, 也有他们后工业化的某些社会特征。在社会治理上, 我们既有政府部门分割而出现的功能分散化、破碎化困境, 也有社会自身碎片化带来的压力。在社区治理上, 我们面对社区自身结构的碎片与政府功能的分散双重叠加影响, 整体性治理所倡导的无缝隙的政府只能解决部分特殊群体的公共服务问题, 但对于碎片化社区结构的改善却无多少裨益。可以说, 建构整体政府也好, 协同性政府、服务型政府也好, 其实质都是试图通过政府部门职能的变革, 部门权力和资源投入运作方式的改变, 推动社区和社会的自我良性发展。然而, 仅从政府部门自身角度变革远远不够。在社会发育不全的背景下, 即便政府部门职能有效整合、公共权力退出社会领域, 社区居民自治的能力也不能自然发育生长, 换来的也可能是“ 霍布斯丛林法则” 肆虐横行, 社会和社区结构更加支离破碎。如何实现基层社会的再整合?“ 现代社会是一个组织化的社会, 组织化的力量不仅能整合多方分散化的资源, 而且能有效避免个体单独行动带来的无序、冲突和矛盾” [10]。换句话说, 社区公共规则的构建更需要的是居民的参与和认同, 组织化过程中需要培育和发展公共理性, 唯有此, 社会生活共同体的烙印才能持久。

社区(共同体)概念发展至今, 数量多达200多种, 形态各异, 然而共同体内成员之间形成紧密关系及其心理归属仍然是其不变的核心要义, 而这恰恰表现出共同体整体性与有机统一性本质属性。纵观共同体概念发展学术史, 我们可以看出无论是传统共同体还是现代社会共同体, 都具有整体性的基因。当抛弃这个基因时, 共同体(社区)内容和运行方式也将发生根本改变。

(一)概念由来与内涵

随着“ 单位社会” 的解体, “ 单位人” 被迫转向为“ 社会人” , 原来由单位行政权力整合的城市社会荡然无存, 取而代之的则是社会人在社区空间场域的集聚, 而这种集聚并未形成公民共同体, 出现了“ 居民的公共支持和社会支持双向不足” [11]困境, 集中表现为在城市社区中出现了邻里互不熟悉, 老死不相往来, 社区内各类组织互不交往, 因争夺社区有限的活动空间和人力资源摩擦不断, 社区倡导的有机系统性特征逐渐被碎片无序所代替。如何有效整合碎片化的社区?学界往往从社区建设的模式、治理工具和方式上予以探讨, 提出了外源性发展到内源性社区建设、外部给予到内部放活战略方向转移[12]、建构社区自组织整合网络[13]、“ 社区治理共同体” 、“ 社区协同治理” 等合作共治理念[14]。党的十七大、十八大报告在政策层面上也表达要借助国家权力的“ 在场” , 依靠国家及其执行机构的资源和能力, 培育和发展基层社会[15], 通过提升社区自治能力水平, 构建社区治理体系, 提高社区组织化水平, 整合碎片化社区的意图。

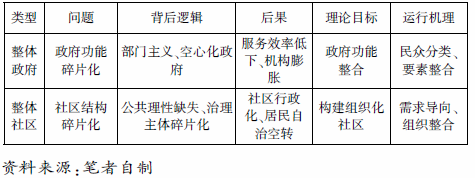

这里, 我们可以将整体性社区概念界定为:与碎片化社区相对, 是对未来城市社区发展的畅想, 是不同类型的社会组织彼此依托、相辅相成, 共同构筑起社区公共生活的完整空间, 是政府部门、社区和社会组织三个治理主体间合作过程中, 满足居民公共服务需求, 实现自治能力提升的理想型社会生活共同体状态。整体社区意味着要主动培育社区组织, 提高社区组织化水平, 整合分散化的社区结构, 实现社会生活共同体的理想目标。整合是事务之间由分散走向联合的过程, 各类整合方式和整合工具是实现社区有机性、整体性治理的重要组成部分。相比于整体性政府理论, 整体性社区概念主要针对的是社区结构碎片化, 其背后的逻辑也不同于整体性政府的部门主义和空心化, 而主要侧重于公共理性缺失, 同时也照顾到了治理主体功能碎片化对社区结构碎片化的负面影响, 在理论目标上力图对社区居民自治空转的背后逻辑做出阐释, 并重点回应“ 国家权力渗透下基层社会何以自治” 这一问题。在运行机理上, 整体性政府是依据民众分类、要素整合原则, 而整体性社区强调的是居民需求导向和强调社会组织整合, 关注居民自组织能力提升(如表1)。

| 表1 整体政府与整体社区对比表 |

(二)分析框架

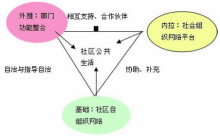

整体性社区的实现依据部门功能整合、社会组织网络平台和社区自组织网络三个条件, 涉及政府部门、社会组织与社区自组织三大行动主体三者之间呈“ 倒三角” 关系(如图1)。正三角稳定性强, 但缺乏活力, 而倒三角稳定性弱, 若要立足必须如陀螺般旋转起来, 而且要持续给力。按照力学原理, 施动力主要包括外部推力和内部拉力两种。以此类比, 政府部门的项目整合机制是整体性社区建设的原动力, 也是实现社会组织网络平台整合的外部推动力; 社区内各类组织关系的协调和整合机制直接决定着社区自组织网络良性的发展, 是实现整体性社区的立足点, 而社会组织组织网络平台的整合机制, 将为整体性社区提供丰富多样的个性化服务和社区内社团自治发展的有关技术能力、资源支撑, 是整体性社区可持续发展的网络平台, 为社区公共生活的生长提供强劲的拉力。牛顿经典力学原理表明, 当力不一致的作用于物体时, 力之间就会对施力对象产生压力, 并造成物体的形变。当压力持续增强作用于固体物体上时, 会逐渐使其变形, 直至将其撕裂。同样, 在社区建设中, 政府部门功能的分散化、碎片化, 加之社区自组织网络体系发育迟缓, 社会组织网络未形成, 社区的公共生活在立足点不稳, 拉力不强的情况下, 有面临因政府部门施动力相互冲突而被撕裂的危险。从另一方面来说, 如果社区自组织网络形成, 碎片化的部门功能得以有效整合, 社会组织网络平台开始运转, 三者合力将造就社区公共生活的稳定运行, 社区居民自治能力和自治水平将在三者共同的推拉之下, 高速稳定提升。具体而言, 政府部门凭借政治权威和政策资源, 应主动介入建构社会组织网络体系, 积极以培育为主引入为辅的运作模式, 孵化技术支持与筹资类等居民急需的社会组织, 借助项目整合治理工具, 积极改变部门权力运行方式和资源投入方式, 搭建资源对接平台, 为社会组织发展拓宽融资渠道, 寓权威和责任于服务之中, 促进社区社团和社会组织的可持续发展, 提升社区自治能力和治理水平。

(三)命题假设

根据整体性社区概念与分析模型, 我们可以演绎推导出4个理论假设:

假设一:社区碎片化是工业化进程下传统共同体消解的自然产物。

无论是西方还是东方, 传统共同体的消解是工业化进程自然的产物。工业化大生产的分工和协作机制打破了传统共同体赖以存在的经济基础。当传统共同体为基础的自然经济不复存在时, 作为上层建筑的各类制度和文化会因此而变迁以另一种形式而存在。这种变迁不是一蹴而就, 短时间内就可以完成, 西方自1840年工业革命开始到西方社会完成现代化, 历经了两百多年历史。在走向现代化过程中, 西方社会因传统共同体瓦解新型共同体未建立, 城市发展中有过一段以犯罪率高发为核心特征的社会失序阶段。马克思、恩格斯正是关注到了这个现象, 作了城市的本质“ 既是资本主义罪恶最生动的体现, 又是社会进步力量最充分发展的空间” 的论断[16]。中国现代化进程至今不到50年, 正是处于大变革年代。在现代化过程中, 同样充满因工业化带来的社会碎片化而面临着社会失序高风险。放置于城市社区中来看, 我国在经历了行政全面吸纳社会阶段以后, 随着市场经济地位确立, 社区成为了承担社会包袱的主体, 在经过了社区性质法律地位确立、制度职能建构、组织体系完善、硬件设施完善等阶段以后, 我国城市社区居民自治依然处于较低水平。尤其是随着城乡人口流动加快, 个体化过程中传统乡村公共文化理念被消解, 缺少公共理性因子的社区公共生活在与市场为代表的私域和以政治管理为代表的公域的互动中不堪一击, 沦为政治和市场的工具; 要么被行政所吸纳高度统一, 缺乏活力; 要么被市场所同化, 被肢解的七零八散。

假设二:社区碎片化是基层政府权力过度渗透社区的动因。

强国家— 弱社会格局下, 社会易沦为国家治理的工具, 而政府则成为替代社会组织服务居民的治理主体。换句话说, 当社会主体还不具备有承担责任的能力时, 政府权力从社会领域的退出, 会造成社会秩序的失序。放置于城市社区建设的历程上来看, 中国城市社区管理体制变革的实质是国家权力不断下渗基层社会的过程, 最明显的表现为:打造了从基层政府贯穿到基层社会的完整的行政科层链条, 填补了由于基层社会缺席的情况下而出现的社会管理真空; 但是另一方面, 随着政府机构的膨胀和复杂性的社会事务不断增多, 政府部门目标任务在压力性政治体制催动下, 被层层分解并最终由社区兜底, 社区成为了众多部门交汇处。结果就是虽然这种由国家官僚机器控制手段带来了公共治理秩序稳定和谐, 然而权力下渗的“ 内卷化” , 也使社区工作向行政化、官僚化转向, 自治能力和自治水平更是难以提升。恶性循环下, 政府权力难以从基层社会抽身而退, 并会为实现稳定的发展目标, 依然具有“ 权力控制” 下渗的冲动。

假设三:政府功能碎片化加重了社区负担, 加剧了社区碎片化整合的难度。

社区负担加重, 除了社区工作者本身工作能力相对低下主观因素, 客观层面上社会组织发育不全, 转接政府服务和事务能力有限客观因素以外, 分散化、破碎化的政府功能有着不可推卸的责任。自2000年社区建设开始, 尤其是随着政府部门纷纷进社区运动推进, 社区负担飞速上涨, 居民自治组织俨然成为了行政部门, 依靠行政资源、凭借行政手段管理社区。当下所倡导的社区减负也只是短时间内减少了政府部门下社区检查、开会与评比的次数, 而如果对于减负存在的根源:部门主义和因分工、专业化过度导致的部门分散化问题没有解决, 减负行动更多层面上是一种政治仪式, 而非改革措施。社区碎片化实质是居民个人关系网络断裂化的表现, 是伴随社区日常公共生活逐渐消解的过程, 借助行政手段整合社区碎片化, 不仅不会带来社区整体性, 反而会因政府部门治理的创新手段, 而增加社区负担, 加剧社区自我疗伤的难度。这也可以用来解释, 为什么社区减负存在越减越重, 部门创新措施越多社区负担越重、社区碎片化现象也越严重的困境。

假设四:政府部门主动介入社会组织化网络的建构, 同步推动政府功能协作是整体性社区得以实现的路径和方向。

涂尔干、托克维尔、韦伯、帕特南、德鲁克等理论学者, 虽然分布在各个学科领域, 研究方法各不相同, 但都关注到了社会力量对城市发展的重要意义, 他们几乎都认同社会组织是城市社会发展延续的关键要素之一, 换句话说, 居民结社下的社团自治是城市社会发展的关键因子。域外社会建设的理论和经验表明, 社会组织化的程度越高, 公共理性和社会资本发展也就越高, 社会治理能力和自治水平也就越高。社团数量和结构是社会组织化的重要指标, 更为核心的指标则是社会组织的网络化水平。社会组织是有形的载体, 而社会组织网络并不是社会组织简单的相加, 而是各类组织之间形成的有机的互动联系以及由此辐射和影响的人群。城市释放了个人在不同层面上的成长空间, 但城市强调的效率、理性和经济利益, 却又淡化了个体的交往网络, 社会组织网络弥补了城市社会发展的缺陷。所以说社会组织网络的构建是未来城市社会发展的路径选择和方向。

社区建设发展至今, 在各级政府部门强力的介入和推动下, 城市基层居民自治的制度空间、硬件设施和组织结构都发生了巨大变化, 总体趋势是向自主社会与居民自治能力提升迈进。但又由于这场运动的主导力量来源于政府部门, 而非居民自身, 社区建设呈现自上而下建构居民自治制度和组织体系的过程, 这与其赖以运行的自下而上的居民认同存在很大鸿沟, 尤其随着社会环境和社会结构的不断变化, 社区居民需求日益分化, 社区结构日益分散化、碎片化, 这种局面不仅使行政权力整合社会的效果失去了往日的辉煌, 而且分散化的治理主体还有加重社区碎片化的趋势, 由此导致了社区被分割, 成为了各个职能部门竞争地盘、互相博弈而不是服务的空间。

针对社区治理碎片化困境, 亟需社区公共文化与社区公共精神为方向的社区重建, 而以组织及组织网络形态为载体的居民互动关系则是两者培育与成长的关键。王巍教授认为“ 社区制度建设历程反映出的权力变迁规律是, 政府通过官僚选择的持续供给形成集权态势, 尔后有选择性地先社会分权” [17]。但是通过研究, 我们认为政府部门主动介入社会组织网络化的建构, 一方面确实是因政府权力整合的限度, 而采取的选择性的社会分权, 促进社会组织网络发育; 但另一方面社会组织网络建构的过程其实质也是在同步推动政府部门协作、部门权力和资源运行改变的过程。在政府这只“ 原初动力” 的推动下, 随着公共理性精神和社区公共生活构建的完成, 社区居民的社团创建将逐渐由外部引导推动, 向自觉、自为构建转变。总之, 可以认为未来城市社区建设的成效一方面取决于制度建设与社区认同鸿沟的填补, 另一方面也取决于社区居民关系网络的良性成长。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|